Eduardo Montelli (1989) é um dos convidados do 12 FestFoto. Artista visual, natural de Porto Alegre, é doutorando em Linguagens Visuais pela UFRJ e mestre em Poéticas Visuais pela UFRGS. Tive com ele uma conversa super agradável na qual falamos da sua relação com a fotografia digital, especialmente a que acontece em um ambiente doméstico, além de sobre a construção do indivíduo na contemporaneidade em sua relação com a memória e o seu entorno, temáticas fundamentais para sua prática artística. O resultado pode ser conferido abaixo. É possível conhecer grande parte da produção do artista em seu site pessoal.

Taís. Como começou o teu contato com as artes visuais?

Eduardo. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, tinha uma questão de passagem, de uma transição da infância para vida adulta. Eu tinha essa ideia dos 18 anos como algo ritualístico na sociedade. A coisa do exército, da carteira de motorista – todos esses rituais de vida adulta. Essa impressão coincidiu com o momento em que entrei no Instituto de Artes da UFRGS. Escolhi artes porque eu pensava em fazer cinema. Mas, além de não ter cinema na universidade federal, e ser um curso caro, a minha família fazia questão que eu estudasse na UFRGS. Então, dentro dos cursos possíveis, artes era o mais próximo do cinema. Eu sempre tive uma ligação com artes. Eu era aquele amigo que desenha. Gostava de inventar histórias, criar histórias em quadrinhos, tinha vontade de escrever um livro, estava sempre tentando escrever um livro e nunca dava certo. Eu tinha uma coisa com narrativa e imagem. Relacionar narrativa escrita e desenho. Aí durante o Segundo Grau [atual Ensino Médio] tinha um festival de línguas e nele os alunos faziam coisas artísticas em inglês ou espanhol, podia ser vídeo ou ao vivo. Daí durante os três anos [do Ensino Médio] a gente fez uma peça de teatro e dois filmes – durante o processo das aulas – e eu curti muito. Era bem na época que estavam surgindo as câmeras tecpix, que já faziam videozinhos e coisas assim, e o meu colega tinha uma. Pra nós hoje é uma imagem tosca, mas na época era algo incrível e foi a partir daí que me deu vontade de fazer cinema. Só que no fim das contas, pelo motivo que falei antes, acabei entrando nas artes e descobri um mundo. Porque até então a arte pra mim era só pintura e desenho. A arte contemporânea eu não conhecia, não entendia. Eu tinha ido na Bienal [do Mercosul] uma vez quando eu era criança mas não foi algo que me marcou muito.

Taís. Então tua relação com a câmera veio primeiro através da tecpix que o teu colega tinha. Já quando tu entrou na faculdade, em 2007, haviam as câmeras digitais em massa e logo na sequência vieram as câmeras de celular. Como isso influenciou o teu trabalho?

Eduardo. Eu só fui ter um smartphone em 2013. Num primeiro momento, comecei a fotografar com uma câmera sony cyber-shots, mas daquelas que sai a lente pra fora. Então pra mim ela parecia mais profissional. Eu pirei naquilo. Comecei a testar exposições, a abertura, essa coisa mais técnica – de ir percebendo as diferenças de tempo, de luz e de sombra. Mas assim, na tela né (risos), não na coisa da impressão, do revelar. Sempre trabalhei com fotografia digital e é pela imagem digital que eu me interesso conceitualmente.

Taís. E atualmente com o que tu tem fotografado?

Eduardo. Eu andei usando muito webcam. Esse processo foi muito interessante, pois a questão da câmera digital é importante pra mim porque eu sempre pensei a fotografia não no sentido do “fotógrafo especialista” e sim no sentido do “aperte um botão e eles fazem o resto”. A ideia dessa fotografia democrática. Eu pensava uma arte que surge do lugar comum, que qualquer um pode fazer. Não vinda de alguém que domina uma técnica específica e sim uma arte mais do pensamento. Apesar de que hoje em dia até isso eu estou questionando, porque acho que uma mão que faz tem muito valor e não dá pra desqualificar isso.

Taís. Especialmente se pensarmos a arte como uma maneira de se comunicar e para conseguir se comunicar é preciso fazer uso da linguagem e a linguagem é técnica.

Eduardo. Exatamente. E também existem várias formas, né. Não quero dizer que uma bela fotografia e uma bela pintura em si sejam menos “arte”. A arte conceitual, com a qual me identifico, é mais desmaterializada, mas a produção de algo mais voltado pro domínio técnico também pode ter pensamento. É nesse sentido que me questiono, pois é uma questão complexa. Mas pra mim a qualidade técnica não importa muito. O meu processo é mais voltado para a construção de pensamento, minha técnica muitas vezes serve para fazer uma imagem pobre, tipo o que é produzido cotidianamente na internet por qualquer pessoa. Eu já fui criticado por isso até.

Taís. Em que sentido?

Eduardo. A forma como eu faço já foi criticada algumas vezes por ter essa pobreza, digamos assim.

Taís. Mesmo sendo intencional?

Eduardo. É que nem todo mundo reconhece o intencional, se incomodam com isso e ficam sugerindo fazer desse jeito ou daquele etc. Parece que o intencional é uma desculpa.

Taís. Mas justamente por uma questão de linguagem o sentido do teu trabalho mudaria se ele fosse feito com uma super câmera.

Eduardo. Sim e isso já foi em vários momentos uma questão pra mim. A gente teve por exemplo essa passagem das câmeras pra full hd. Daí eu já fiquei pensando em comprar uma 5D (Canon). Eu cheguei a ter uma Nikon que não era da mesma qualidade de uma 5D, mas era full hd. Algumas imagens que eu produzi foram feitas com ela. Só que eu comecei a pensar que talvez não fosse por aí. Porque pra mim era mais uma relação da performance, do objeto com a imagem e a imagem em si também como um objeto. Isso me libertou de uma certa responsabilidade cinematográfica que eu tinha. Primeiro porque havia esse meu desejo de cinema e segundo porque eu achava que talvez fossem dar mais valor para uma imagem mais produzida, se ela fosse produzida por uma 5D, por exemplo. Um dos meus vídeos, o Colisão de Partículas (2016), mostra também a passagem por essas câmeras – cyber-shot, full hd, webcam. Atualmente, sinto que posso usar o que quiser. Se eu quiser algo com uma imagem melhor, eu vou atrás dessa câmera melhor. Mas os gifs que eu faço, por exemplo, tem muito a ver com o processo doméstico, do computador, da webcam especificamente. Mas outras coisas podem surgir de outros modos, então eu não me sinto preso a uma determinada forma. Meu trabalho até então tem sido bastante processual e intuitivo porque pra mim tem funcionado dessa forma. Um processo experimental que vai construindo coisas e que depois eu vou construindo com elas, com esses fragmentos.

Taís. Como tu lida com a possibilidade de poder fotografar o tempo todo? Tu fotografa tudo que quer e depois isso vira um trabalho ou já fotografa pensando em um trabalho específico?

Eduardo. As duas coisas. Num primeiro momento era algo mais intuitivo do que é hoje. Porque já faz dez anos que eu estou fazendo isso e o intuitivo vai se tornando uma metodologia. A própria repetição vai criando uma espécie de metodologia, o que acaba inevitavelmente criando maneiras de fazer as coisas. Vai revelando que não é tão intuitivo quanto aparenta ser. Eu fotografo um monte de coisas e depois vou criando grupinhos de sentido. Tenho um arquivo de fotografia grande. Eu fiz uma exposição no Acervo Independente em 2014 que se chamava Impressões Diversas e a ideia era essa: abrir o arquivo. Pensando a ideia de fotografia como um arquivo a ser visitado e a própria lógica da exposição como uma montagem. A maneira como uma foto é colocada do lado da outra no espaço, o tipo de impressão, etc. Então ali o que estava em questão não eram as imagens em si, o significado delas, mas a forma como os arquivos virtuais se tornam objetos materiais e ocupam o espaço. Eu tenho flickr e outras mil coisas e aí toda hora eu revejo o material, também o que está nos hds, seleciono um conjunto de imagens, dou um título, encontro um sentido pra elas.

Taís. Pensando nessa ideia de arquivo, é interessante como o vídeo Colisão de Partículas traz aquela sensação, que a maioria de nós conhece, de estar abrindo uma caixa de sapatos com as fotos e os bilhetes e todas essas coisas que a gente guarda para se lembrar. Eu queria que tu falasse um pouco mais do processo de construção desse trabalho. É forte como aos poucos a gente vai descobrindo que tu também está falando de um relacionamento teu, de um apartamento que tu esteve junto com alguém por um determinado período e é claro que muita gente pode se colocar nessa situação. As imagens nos mostram desde as coisas que aconteceram dentro dessa casa até o que vocês viam das janelas. O que determinou as tuas escolhas?

Eduardo. O que eu fiz foi pegar todas as imagens que eu tinha produzido no apartamento ou algo relacionado a ele e ao Douglas, que era o meu namorado na época. Então muitas imagens foi o Douglas quem fez. Peguei nesse arquivo as imagens que estavam compondo esse cenário; desse casal, nesse lugar, nessa casa. Daí a partir dessas imagens fui selecionando o que eu queria. Foi um longo processo separar todas elas. Não usei todas porque achei que ia ficar muito longo. Eu já acho que ele é um pouco longo demais, mas eu gosto porque exige um tempo pra sentar e ver aquilo. Porque é um vídeo que fala de tempo também e acho que se fosse muito rápido isso ia se perder. O título Colisão de Partículas fala de colisão no sentido das cenas dos vídeos, pois tem momentos que se cria uma espécie de composição entre um vídeo e outro, certas situações que se aproximam visualmente. Eu penso as cenas como se fossem partículas soltas que se batem e coisas acontecem. Assim como o encontro entre as pessoas. No caso eu e ele. As partículas, tipo elétrons, quando colidem nesses aceleradores, sempre são alteradas pelo contato. Daí essa ideia das colisões vem como uma ideia de transformação. A colisão das imagens, de quando uma imagem bate na outra e muda de caminho. Então tem essas duas relações, de imagens e de pessoas. Por isso eu comecei a pensar esse vídeo sempre funcionando com várias janelas aparecendo ao mesmo tempo na tela. Eu não pensei nele numa sequência de um atrás do outro porque eu fazia questão de espalhar essa materialidade temporal no espaço.

Taís. Sim e pra mim a beleza dele está nisso, nessa dimensão de caixa e também na maneira como ele mostra o funcionamento da memória e das associações.

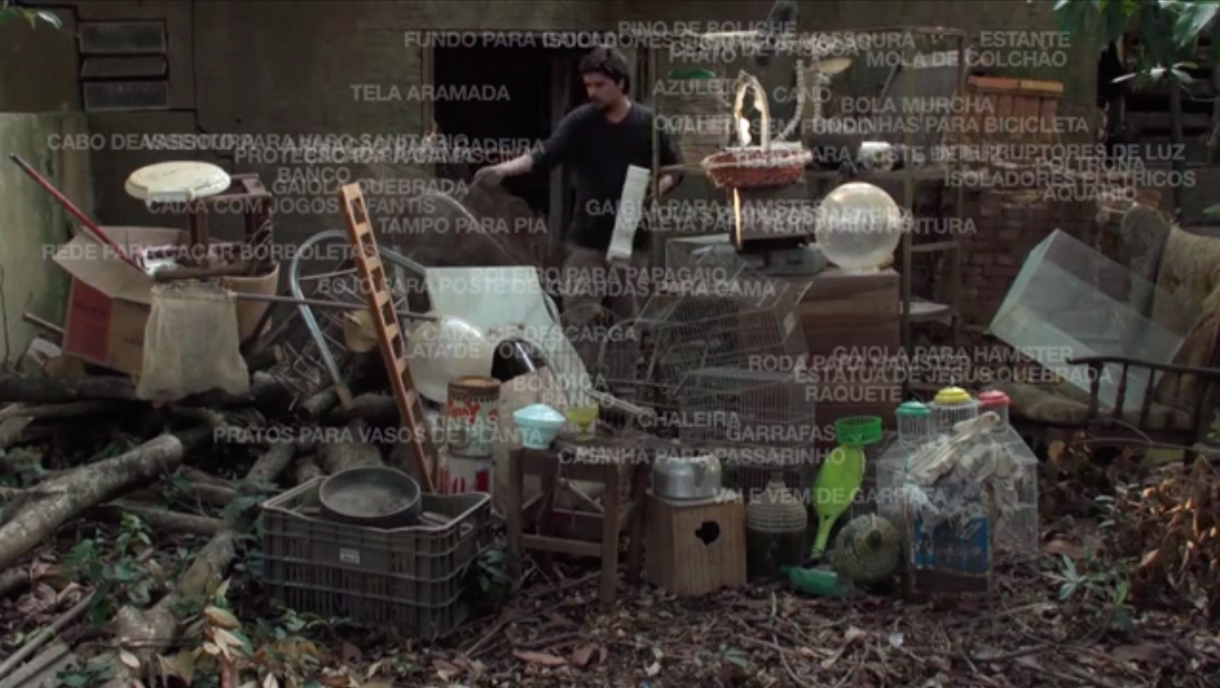

Eduardo. É, eu penso nele como as associações da memória. Por isso quando cada vídeo surge tem som, depois permanece sem som. Imagino que quando surge o vídeo, o som é como se fosse o acontecimento da vida e depois ele permanece sem som e fica só a imagem como se fosse a memória. Daí as imagens sem som vão se acumulando. Claro que o registro em vídeo em si já é a memória mas é como se naqueles momentos com som eu estivesse simulando o acontecimento. E também tem a questão do olhar que às vezes é pra fora, às vezes é pra dentro, às vezes é pra rua, às vezes é pros detalhes de casa, pro corpo ou pros objetos. Tem sempre essa coisa do doméstico, da intimidade. Mas isso é meio geral no meu trabalho, que é meio autobiográfico/autoficcional. Mas nos meus trabalhos anteriores é mais forte a relação com a casa da infância, com o pátio. Nesse vídeo, e no Efeitos (2016) também, surge um outro momento, fora do pátio, no qual estou vivendo outra vida, outras casas e outras questões. Menos relacionadas com as memórias de infância talvez e mais a adolescência e aos fantasmas que assombram a vida adulta. Numa lógica parecida com os objetos guardados no vídeo Fundos (2013), das palavras que vão ficando transparentes e se acumulam. As coisas que permanecem ali, mas meio invisíveis.

Taís. Agora eu queria que tu falasse um pouco sobre como o teu trabalho funciona num sentido performativo, num sentido de criar uma experiência a ser vivida e experimentar modos de existência, como tu fala na tua dissertação. Eu sei que tu trabalha com o conceito de performatividade e queria que tu comentasse como tu utiliza a tua prática pra prolongar algo que viveu, pra continuar vivendo aquilo através do deu trabalho, o que também é uma maneira de conviver com as pessoas ao teu redor. Isso de certa forma acontece com todos os artistas, mas no teu trabalho isso aparece de modo mais evidente.

Eduardo. Sim, eu acho que sim. É uma característica da arte mesmo. Pode ser mais ou menos consciente como qualquer coisa, mas pra mim isso é sim uma questão importante. Eu penso na arte como um modo de vida. Porque pra alguns artistas funciona mais como: ah, eu tenho minha vida aqui normal e eu vou pro meu atelier e faço um trabalho X. Eu sinto que estou sempre no atelier. Isso surge do processo no pátio. De fotografar o cotidiano, a casa, de colocar a minha mãe na história e quando eu vi eu estava realmente pensando a vida como arte. Num sentido de trabalho mesmo, de atividade, de não descansar, mas não de uma forma negativa e sim de uma forma apaixonada, sei lá. É nesse sentido que eu penso essa performatividade. Enquanto sujeito artista a minha performatividade passa por aí. Na maneira como eu me relaciono com as pessoas num determinado momento que eu estou produzindo um determinado tipo de trabalho. Por exemplo, quando eu produzi o Corpo sobre mundo (2017-18). A maneira como eu comecei a trabalhar o uso do Instagram mudou a minha relação com as pessoas. O sujeito que fez o Colisão de partículas e o que fez o Corpo sobre mundo não é o mesmo. Até por um esvaziamento da profundidade das relações. Porque até então eu estava falando só de relações profundas e duradouras; a casa, a família, as raízes. E daqui a pouco estou falando de algo que é efêmero e do desejo, talvez, de conseguir vínculos numa sociedade cada vez mais blaaaa-ah. A questão da maneira de se relacionar com as pessoas é bastante presente no meu processo, a performatividade está aí. Mesmo quando é sobre um esvaziamento; mesmo quando é sobre redes sociais ou aplicativo de pegação. E é em relação aos trabalhos anteriores que eu estou falando nisso, tem um constraste com a coisa do pátio, da mãe, do casamento. Eu mexo com coisas que são difíceis pra mim, mas que são difíceis pra todo mundo. Fico remexendo naquelas coisas guardadas que são da minha história individual, mas também dos sujeitos em geral. É esse lugar que eu busco, essa intimidade, que é do outro também. O que é humano, o que é social.

Taís. Pois é, aproveitando que estamos falando “nesse humano”. Quando a internet começou eu ingenuamente acreditava que uma grande verdade, talvez uma essência humana, ia ser revelada. Eu pensava algo como: acabou o segredo. Aquela coisa da internet como um suporte para exercermos a liberdade. O teu trabalho, ao gravar não necessariamente aqueles momentos em que a gente está se sentindo bonito, sorrindo feliz para câmera, ao gravar aquilo que a gente geralmente esconde, de certa forma, está falando um pouco disso também.

Eduardo. Total. Na verdade, eu comecei a pensar o meu trabalho, com a casa primeiro, com as fotografias, principalmente as fotografias da minha mãe, que eram muito sobre o que não é mostrado, sobre o que a gente tem vontade de esconder quando se mostra pros outros. Foi esse desejo de falar dessas coisas que começou a fazer eu construir o meu trabalho. Eu comecei a construir a partir disso, uma busca de ordem e mesmo de beleza a partir disso. Quando eu comecei a mexer nos objetos do galpão, que depois aparecem no vídeo Fundos (2013), eu pensei: – essas coisas estão aqui guardadas, jogadas. Não estão nem no lixo, nem conservadas de uma forma que possam ser utilizadas depois. Elas estão aqui nesse limbo e eu quero trabalhar com isso.

Taís. É bonito quando tu comenta na dissertação sobre o vídeo Minha mãe e suas ferramentas (2014) que tu fez com a tua mãe, de como ela performou para câmera de uma forma espontânea, com o que ela tinha nela, o que de certa forma influenciou a relação de vocês dois também.

Eduardo. Eu acho muito legal como a minha mãe participa ativamente do meu trabalho. Desde o início foi assim. Sabe aquele vídeo Semiótica da cozinha? [da Martha Rosler, de 1975], tem a ver né? Não era proposital. A minha mãe nunca viu. A ideia era que fosse tipo um gif: ela parada, mostrando os objetos em sequência. Só que ela começou a fazer a interpretação, eu deixei e aí ficou parecido com a Semiótica, e criou essa relação, com suas diferenças, claro, mas ambos com essa ideia de demonstrar a coisa. Esses dois vídeos dialogam com questões de gênero, com questões do que é ser mulher e essa relação entre eles foi algo espontâneo e até meio mágico, parecendo que tinha que ser e ficou perfeito nesse sentido. Desde a maneira que minha mãe mexe nos objetos até o próprio corpo, o rosto, e tudo aconteceu fora do meu controle.

Taís. Sim, e de alguma maneira criou um elo entre vocês, através dessa co-participação dela no trabalho. Sobre a questão de gênero, é interessante da gente comentar também que quando aparece escrito ferramentas da minha mãe se espera que ela traga ferramentas associadas às mães como o aspirador de pó e a chaleira mas, além dessas, ela traz ferramentas que associamos aos pais, como a serra tico tico e o martelo. Além disso, visualmente, ela não é uma mãe nos padrões moldados pelo gênero feminino, ela incorpora os dois.

Eduardo. Sim, sim e a ideia é justamente essa. Muita gente olha e acha que é um homem. Ela se auto-define como lésbica masculina. Até tem essa questão, de não existir uma só legenda possível para as identidades. Esse vídeo tem muito isso. São várias camadas. Ela é mãe, mulher, lésbica, masculina e nada disso define ela. Ali ela está sendo performer, mas ela não é artista e não se interessa por arte, essas coisas assim, tipo usar não atores no cinema, sabe? Eu adoro isso. Tem esse sentido também. A própria maneira como ela performa a coisa, mostra um tipo de performance que vem de um lugar que não é o mesmo lugar que o meu. Que não tem as mesmas referências. Traz uma peculiaridade e eu acho isso muito legal.